つらい肩こりに漢方という選択肢〜体質改善で根本からラクに〜

ホーム > ブログ

日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しく頑張っている人がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。

内科、皮膚科、医療用漢方、婦人科など、受診者の悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。

1 肩こりはなぜ起こる?

1.1 肩こりの主な原因(血行不良・姿勢・ストレス・冷え)

1.2 慢性化する人に共通する特徴

2 東洋医学から見る肩こりの原因

2.1 「気・血・水」のバランスとの関係

2.2 体質別に起こりやすい肩こりタイプ

3 肩こりに用いられる代表的な漢方薬

3.1 葛根湯―急性の肩こりや風邪に伴うこり

3.2 当帰芍薬散―血行不良や冷えを伴う女性に多い肩こり

3.3 加味逍遙散―ストレスによる疲労や精神的な不調を伴う場合

3.4 五苓散―天気が悪いときに悪化する、頭重感やむくみを伴う肩こり

4 漢方薬の服用は医師へ相談を

4.1 体質や症状に合わせて処方できる

4.2 市販薬との違い

4.3 オンライン診療での相談も可能

5 肩こり改善のために取り入れたい生活習慣

5.1 姿勢改善やストレッチ

5.2 入浴や温熱ケアで血流を促す

5.3 食事・睡眠で整える日常ケア

6 まとめ 漢方で肩こりを根本改善へ

「デスクワークや家事育児で肩がガチガチ…」と感じることはありませんか?

肩こりのタイプや体質に合わせて漢方を取り入れることで、体の内側から改善を目指せるかもしれません。

この記事では、つらい肩こりに漢方がどう役立つか解説しています。

また、忙しい日々の中でもできるセルフケアや、通院の手間を省けるオンライン診療についても記載していますので、最後までお読みいただけると幸いです。

| 肩こりはなぜ起こる?

肩こりは誰もが経験する身近な不調ですが、その原因は単純ではありません。

まずは、主な要因を整理してみましょう。

| 肩こりの主な原因(血行不良・姿勢・ストレス・冷え)

肩こりは、日本人が最も多く訴える身体的不調のひとつです。厚生労働省の調査( (※)によれば、男女ともに自覚症状の第2位に入るほど身近な問題であることがわかります(なお、第1位は腰痛です)。

現代医学的に見ると、肩こりは首や肩周囲の筋肉が緊張し、血流が悪くなることで老廃物が溜まり、痛みや重だるさを感じる状態です。

特に以下の要因が重なりやすいとされています。

姿勢の悪さ:スマホ首、猫背、反り腰

ストレス:自律神経の乱れによる筋緊張

冷え:特に女性は末端冷え症を抱えていることが多く、肩こり悪化の一因に

これらの要素は単独でなく複合的に作用するため、単純なマッサージや湿布ではその場しのぎにしかならないことが多いのです。

※ 厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査の概況」

| 慢性化する人に共通する特徴

肩こりが慢性的に続いてしまう人には特徴があります。

血液循環がもともと悪い「冷え性体質」、デスクワークや家事で長時間同じ姿勢を取り続ける生活習慣、ストレスを溜めやすい性格などです。

また、肩こりを「仕方ない」と我慢して放置してしまう人ほど、痛みや頭痛・吐き気などの二次症状につながりやすくなります。

慢性化を防ぐには、早めに自分の体質や原因を理解し、根本的な対策を講じることが大切です。

| 東洋医学から見る肩こりの原因

肩こりの背景には、東洋医学ならではの独自の見方があります。ここでは「気・血・水」のバランスを中心に、体質ごとの特徴を見ていきましょう。

| 「気・血・水」のバランスとの関係

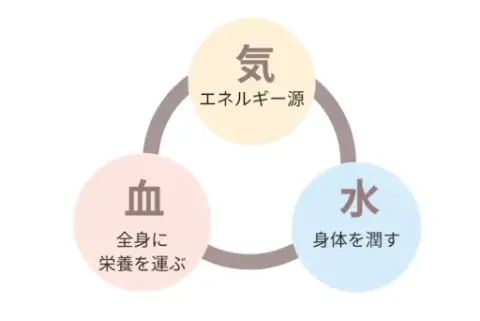

東洋医学では、肩こりは「気(エネルギー)」「血(血流)」「水(水分代謝)」のいずれか、あるいは複数の乱れによって生じると考えます。

例えば、気の巡りが滞るとストレスによる肩こりに、血の巡りが悪いと冷えや生理周期に関連する肩こりに、水の代謝が乱れると天気の影響で頭重感を伴う肩こりにつながります。

| 体質別に起こりやすい肩こりタイプ

気の巡りが滞る「気滞」タイプ:ストレスや不安を抱え込みやすく、首肩がガチガチに緊張しがちである。イライラ、不眠を伴う。

血の巡りが滞る「血虚」タイプ:冷え性、立ちくらみ、生理不順があり、血流不足から筋肉がこわばりやすい。女性に多い。

水の代謝が乱れる「痰湿」タイプ:体が重だるく、湿気や天候で症状が悪化する。むくみや頭重感も伴う。

ご自身の体質を把握することが、根本改善の第一歩なのです。

関連記事

漢方で体質改善!気血水の乱れにより起こる症状と体質に適した医療用漢方薬を解説

| 肩こりに用いられる代表的な漢方薬

肩こりに効果が期待できる漢方薬はいくつかあります。

ここでは代表的な処方をご紹介し、それぞれどのようなタイプの肩こりに向いているのかを見てみましょう。

| 葛根湯―急性の肩こりや風邪に伴うこり

葛根湯は古くから風邪薬として有名ですが、実は肩こりにも効果が期待できるのです。

特に「ゾクッとする」「首すじが張る」ような急性のこりに有効と考えられ、比較的体力がある人に向きます。

| 当帰芍薬散―血行不良や冷えを伴う女性に多い肩こり

冷え・貧血傾向があり、めまい・立ちくらみ・むくみを伴う人に向いています。

月経不順や更年期症状と一緒に肩こりを訴える女性に処方されることが多いです。

| 加味逍遙散―ストレスによる疲労や精神的な不調を伴う場合

「イライラ」「落ち込み」「のぼせ」など情緒不安定を背景にした肩こりに用いられることが多いです。

自律神経の乱れを整える処方として広く使われています。

| 五苓散―天気が悪いときに悪化する、頭重感やむくみを伴う肩こり

五苓散は直接筋肉をほぐす薬ではありませんが、水分代謝を整えることで肩こりの改善につながることもあります。

| 漢方薬の服用は医師へ相談を

漢方薬は市販でも手に入りますが、体質に合わなければ充分な効果が得られにくいものです。ここでは、医師に相談すべき理由を解説します。

| 体質や症状に合わせて処方できる

同じ「肩こり」という症状でも、その背景には血流の滞りやストレス、冷え、女性ホルモンの影響など、複数の要因が絡み合っています。

漢方薬は「誰にでも効く万能薬」ではなく、体質や生活習慣に応じて処方されるものです。

医師の診察を受けると、自分に合った漢方薬を選べるため、安全かつ効果的な治療につながります。

| 市販薬との違い

市販の漢方薬は気軽に試せるメリットがあります。

しかし、処方の幅が限られていて、さらに医療用漢方に比べて生薬の量が少ないことが多いです。

そのため、「効果が十分に得られない」「体質に合わず副作用が出る」ケースも少なくありません。

医師が必要に応じて処方を調整することで、はじめて本来の効果が期待できるのです。

| オンライン診療での相談も可能

当院ではオンライン診療を行っており、遠方の方や忙しくて通院が難しい方にも安心してご利用いただけます。

ビデオ通話で体質や生活習慣を丁寧にヒアリングし、必要に応じてご自宅まで漢方薬をお届けします。

肩こりは「そのうち治るから」と我慢しがちです。ところが、放置することで慢性化する場合も多いため、ぜひ早めにご相談ください。

関連記事

オンライン診療で漢方を活用〜自宅で始める体調を整える方法を紹介〜

西洋薬と漢方薬の違いとは?それぞれの向いている病気や選び方について解説

| 肩こり改善のために取り入れたい生活習慣

漢方とあわせて、日常生活での工夫も大切です。姿勢や運動、睡眠といった基本的な習慣を見直すことで、肩こり改善の効果が高まります。

| 姿勢改善やストレッチ

デスクワークやスマホ使用が長時間続くと、どうしても首や肩の筋肉に負担がかかります。

1時間に一度は休憩を取り、肩を回したり肩甲骨を寄せるストレッチを行うことが大切です。

ストレッチは毎日行うことで、肩こり改善や予防に役立つといわれています。

| 入浴や温熱ケアで血流を促す

入浴は、漢方でいう「血の巡り」を整えるセルフケアの代表格です。

38〜40℃のお湯に10〜15分浸かるだけで、筋肉がゆるみ血流が改善します。入浴が難しいときは、蒸しタオルを肩や首に当てる温熱ケアも効果的です。

冷え性の方は特に、日常的に身体を温める習慣を持つことで肩こりが軽減しやすくなります。

| 食事・睡眠で整える日常ケア

漢方医学では「食事」と「睡眠」は体を整える基本です。

バランスのよい食事と合わせて鉄分やビタミンB群、タンパク質をしっかり摂ることで、筋肉の再生や血流改善が促されます。

また、睡眠不足は自律神経を乱し、肩こりを悪化させる要因となります。就寝前はスマホやパソコンを避け、リラックスできる習慣(白湯を飲む、軽いストレッチなど)を取り入れるとよいでしょう。

| まとめ 漢方で肩こりを根本改善へ

肩こりは、多くの人が経験する身近な不調ですが、放置すれば慢性化し、頭痛・めまい・集中力低下といった二次症状を招くことがあります。

マッサージや湿布で一時的に楽になることはあっても、根本的な改善には「体質に合わせた治療」が欠かせません。

漢方は、肩こりの背景にある「冷え・血流の滞り・ストレス・自律神経の乱れ」など、原因そのものに働きかけるアプローチです。

「長年の肩こりで悩んでいる」「市販の薬やマッサージでは改善しなかった」という方は、体質に合った漢方を取り入れることで、肩こりを根本から改善し、快適な毎日を取り戻せるかもしれません。

当院ではオンライン診療を行っていますので、通院する時間がないという方にもおすすめです。「忙しいから…」と放置してしまっていたつらい肩こり、一度ご相談してみませんか?

参考文献

- 慢性疼痛診療ガイドライン作成ワーキンググループ.(2021)「第L章 肩こり」慢性疼痛診療ガイドライン. p.187-p.193.

- 日本整形外科学会「整形外科シリーズ 4 肩こり」

- 厚生労働省「令和4年 国民生活基礎調査の概況」