PMS症状を緩和するサプリはある?~効果的な成分から対策法まで紹介~

ホーム > ブログ

日本赤十字社医療センター、虎の門病院で産婦人科医として臨床経験を積む。「忙しい女性がもっと気楽に相談できる場所を作りたい」との想いを胸に、2024年11月、オンライン診療専門のシンクヘルスクリニックを開院。

婦人科(生理痛・更年期)、皮膚科、医療用漢方など、女性ならではの悩みに幅広く対応。心のケアも大切に、一人ひとりが安心して自分の体と向き合えるようサポートしている。

執筆者:松原知香(管理栄養士)

目次

1 PMSとは

1.1おもな治療法

1.1.1ホルモン療法

1.1.2症状に対する治療

1.1.3漢方薬を用いた療法

1.2PMDDとの違い

2 PMSの症状を緩和するサプリメントはあるのか

3 PMSに適したサプリメントの成分

3.1カルシウム

3.2ビタミンD

3.3マグネシウム

3.4ビタミンB6

3.5亜鉛

3.6西洋ニンジンボク(チェストベリー)

4 市販の治療薬は効くの?

4.1症状に合わせた医療用漢方薬という選択肢も

5 薬・サプリメント以外の対策法

6 まとめ

「毎月生理前になるとイライラと食欲が止まらない」

「むくみがひどいなと思ったら生理が来た」

月経前症候群(PMS: Premenstrual Syndrome)は、生理が始まるおおよそ1週間くらい前から現れる不調のことを指します。生理が始まるとともに症状は改善することが多いです。なお、心の症状がメインの場合はPMDD: Premenstrual dysphoric disorderということがあります。

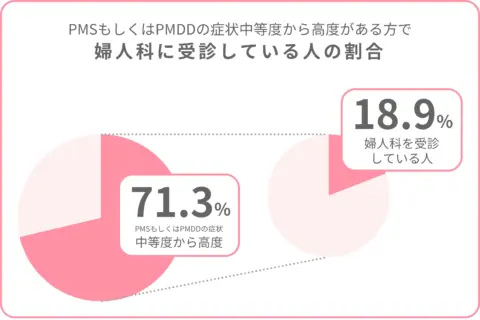

厚生労働省の調査では、71.3%の女性がPMSもしくはPMDDの症状が中等度から高度であると感じているとのことです。PMS症状がひどくて悩んでいる方はとても多く、珍しいことではありません。

一方で、PMS症状を感じている人のうち、婦人科を受診している人は18.9%にとどまっており、我慢している方がとても多いと推察されています。

病院に行かず症状を緩和したい場合、サプリメントを検討する方も多いですよね。

はたして、PMSの症状にサプリメントは効果があるのでしょうか。今回は、PMSとサプリメントについて解説します。

| PMSとは

冒頭でもお伝えしたとおり、PMSは、月経3〜10日の間続く精神的または身体的症状のことです。月経がくると症状が弱くなる、もしくは出なくなります。

その原因には、月経周期に伴い変化するホルモンやストレスなどがあり、必ずしも原因が1つとはいえません。

症状は個人差があるものの、以下のようなものがあげられます。

| 自律神経症状 | 身体的症状 | 精神的症状 |

|---|---|---|

| のぼせ 食欲不振・過食 めまい 倦怠感 |

腹痛 頭痛 腰痛 むくみ お腹の張り 乳房の張り |

情緒不安定 イライラ 抑うつ 不安 眠気 集中力の低下 睡眠障害 |

※日本産婦人科学会HP「月経前症候群」より参照

| おもな治療法

PMSの治療には、PMSの原因となるホルモンに対して働きかける方法から、服薬により症状を緩和する方法があります。

– ホルモン療法

PMSの原因の一つである、排卵によるホルモンの変化にアプローチするため、低容量ピルを用いて排卵を抑制し、ホルモンバランスを安定させます。

– 症状に対する治療

先ほどお伝えしたように、PMSにはさまざまな症状があり、それらに対して効果のある薬を用いて症状の緩和を目指します。

例)

頭痛、腹痛:鎮痛薬

不安、イライラ:精神安定しやすくするお薬

など

– 漢方薬を用いた療法

PMSの不調に対して、漢方薬が選ばれることがあります。当帰芍薬散や桂枝茯苓丸は、体質や体調に合わせて使われることがある漢方薬です。

関連記事

PMSの悩みに漢方薬を活用〜症状を和らげる選び方を解説〜

| PMDDとの違い

PMDD(月経前気分不快障害)とは、PMSのなかでも精神的な症状が強くあらわれるもので、PMSの約5%が該当するといわれています。PMDDの治療は、婦人科だけでなく精神科と連携して進めます。

PMSもPMDDも、血液データのように客観的に判断できるような診断指標はまだありません。そのため、現在の診断方法は患者自身が月経前の症状を振り返り記録し、医師が症状や日常生活への影響の程度をみて判断しています。

| PMSの症状を緩和するサプリメントはあるのか

ここまでは薬によるPMSの治療をお伝えしましたが、忙しくて通院の時間がとれない方は、サプリメントのような手軽に手に入るものの効果が気になりますよね。

現在の研究報告によると、PMSの軽度な症状に対する改善効果のみられた成分があるため、その成分を補う目的でサプリメントを活用できると考えられます。(※1)

ただし、サプリメントはあくまでも食事で摂りきれない栄養素を補うために使うものなので、サプリメントを飲むことでPMSの症状が必ずしも緩和するとはいえません。

薬のようにすぐ効果を期待するのではなく継続的な摂取を心がけ、生活習慣の改善などサプリメント以外の方法も合わせて行いましょう。

| PMSに適したサプリメントの成分

先ほどもお伝えしたように、サプリメント自体がPMSを緩和するわけではありません。ただし、サプリメントに含まれている成分にはPMSの症状緩和が期待できる成分を補うものもあります。

今回は、

ビタミンD

マグネシウム

ビタミンB6

亜鉛

西洋ニンジンボク(チェストベリー)

以上の6つの成分についてご紹介しましょう。

| カルシウム

カルシウムのPMSへの効果については古くから研究が進められています。

海外の研究では1日1000mgのカルシウムを3か月間と、プラセボを3か月間の計6か月間の症状を評価しました。すると、カルシウムを飲んでいる期間はプラセボの期間よりもネガティブな感情やむくみ、痛みが軽減したと報告されています。(※2)

ただし、カルシウム1000mgを身近な食べ物である牛乳に置き換えると、950mlと牛乳パック約1本分に相当するのです。

これを毎日飲み続けることは難しいため、サプリメントからの摂取が現実的です。

| ビタミンD

ビタミンDはカルシウムの吸収に関わる栄養素ですが、PMSとの関連も注目されています。

過去のさまざまな研究内容を比較検討した研究によると、血液中のビタミンDの濃度とPMSには関連性がみられなかったものの、PMSの方にビタミンDを負荷した研究では症状の緩和がみられたとの報告があります。(※3)

| マグネシウム

PMSの方の血中マグネシウム濃度は、そうではない方よりも低いという研究報告があります。

実際に、PMSの方へ3か月間徐放性(※)マグネシウム250mgを負荷した研究では、PMSの症状がマグネシウムを負荷する前よりも軽減しました。(※4)

※徐放性とは体内で錠剤が溶解するスピードを調節すること

マグネシウムは海藻やナッツなどの種実類に多く含まれますが、これらをマグネシウム250mg分摂るためには相当な量を食べる必要があります。

カルシウム同様、食品で摂りきれない分補うために、サプリメントを活用するとよいでしょう。

| ビタミンB6

過去の研究から、ビタミンB6の摂取によりPMSの症状が改善したという報告があります。目安の摂取量としては1日100mg程度です。(※5)

ビタミンB6は、たんぱく質を分解したアミノ酸の代謝や脂質の代謝に関わる他に、神経伝達物質であるGABAの生成にも必要です。

PMSの精神的な症状へアプローチできる可能性のある成分といえますね。

| 亜鉛

亜鉛を1日50mg摂った方と、摂らなかった方のPMS症状を比較した研究では、PMS症状の度合いが中等度~重症の方において症状の緩和がみられたという報告があります。(※6)

亜鉛には、セロトニンという神経伝達物質を調節する働きがあり、不足するとうつ病を発症するリスクが高まるといわれています。

PMSはもちろん、PMDDの方も亜鉛の摂取を意識してみてはいかがでしょうか。

| 西洋ニンジンボク(チェストベリー)

西洋ニンジンボクはチェストベリーと呼ばれ、古くから女性特有の不調に対して使われてきました。

主に、乳房痛や便秘から怒りやすいなど、身体的・精神的な幅広い症状に対する効能の可能性が示されています。(※7)

| 市販の治療薬は効くの?

ドラックストアなどで手に入る市販薬の中には、PMSの症状緩和が期待できるものもあります。

先ほどサプリメントでもご紹介したチェストベリーや、漢方薬などが代表的なものです。

| 症状に合わせた医療用漢方薬という選択肢も

先ほどもお伝えした通り、PMS症状に対して、漢方薬が用いられることがあります。

一方で漢方薬を取り入れる際に大事なのは、症状に合わせた漢方薬を医師に判断してもらうことです。そこで医療機関で診察を受けたうえで処方される医療用漢方薬という選択肢があります。

また、医療用漢方薬はオンライン診療でも処方が可能なので、忙しくて通院する時間がない方も利用しやすいですよ。

気になる方は、ぜひ一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

| 薬・サプリメント以外の対策法

PMSは薬やサプリメント以外の生活習慣の改善によっても、症状の緩和が期待できます。

具体的には以下の4つです。

ストレスをためすぎない

適度な運動

生活リズムを整える

とくに、食事ではカフェインや塩分、アルコールの摂取量に気を付けるとよいでしょう。PMS症状の一つであるむくみは、塩分やアルコールを控えることで軽減する可能性があります。

| まとめ

PMSにサプリメントが直接効果を示すと断言はできないものの、PMS症状の緩和が期待できる成分を補うものとしては活用できるでしょう。

それらの成分(ビタミンB6やカルシウム、ビタミンDなど)はPMSだけでなく私たちの体を健康に保つために必要なので、一時的ではなく継続的な摂取がオススメです。

またPMSの症状は多岐にわたるため、症状一覧をみて「自分はPMSかもしれない」と自己判断する方もいるかと思います。

しかし、その症状がPMSによるものではない場合も考えられるため、生活に支障が出たりつらい思いをしていたりする方は、一度婦人科での診察を検討するとよいでしょう。

プレスリリース

企業が抱える女性特有の健康問題への対策をサポート。シンクヘルスクリニックが法人向けオンライン診療サービスを開始

参考文献

- 学研 婦人科・乳腺外科疾患ビジュアルブック 第2版 p111-115

公益社団法人 日本産科婦人科学会 月経前症候群(PMS) - ※1 奥平智之,栄養精神医学からみた女性のメンタルヘルス,女性心身医学(2013)J Jp Soc Psychosom Obstet Gynecol Vol. 28, No. 2, pp. 192-198,

- ※2 Ghanbari Z, Haghollahi F, Shariat M, Foroshani AR, Ashrafi M. Effects of calcium supplement therapy in women with premenstrual syndrome. Taiwan J Obstet Gynecol. 2009 Jun;48(2):124-9. doi: 10.1016/S1028-4559(09)60271-0. PMID: 19574172.

- ※3 Arab A, Golpour-Hamedani S, Rafie N. The Association Between Vitamin D and Premenstrual Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis of Current Literature. J Am Coll Nutr. 2019 Sep-Oct;38(7):648-656. doi: 10.1080/07315724.2019.1566036. Epub 2019 May 10. PMID: 31074708.

- ※4 Quaranta S, Buscaglia MA, Meroni MG, Colombo E, Cella S. Pilot study of the efficacy and safety of a modified-release magnesium 250 mg tablet (Sincromag) for the treatment of premenstrual syndrome. Clin Drug Investig. 2007;27(1):51-8. doi: 10.2165/00044011-200727010-00004. PMID: 17177579.

- ※5 Wyatt KM, Dimmock PW, Jones PW, Shaughn O’Brien PM. Efficacy of vitamin B-6 in the treatment of premenstrual syndrome: systematic review. BMJ. 1999 May 22;318(7195):1375-81. doi: 10.1136/bmj.318.7195.1375. PMID: 10334745; PMCID: PMC27878.

- ※6 Siahbazi S, Behboudi-Gandevani S, Moghaddam-Banaem L, Montazeri A. Effect of zinc sulfate supplementation on premenstrual syndrome and health-related quality of life: Clinical randomized controlled trial. J Obstet Gynaecol Res. 2017 May;43(5):887-894. doi: 10.1111/jog.13299. Epub 2017 Feb 11. PMID: 28188965.

- ※7 健康食品・サプリ[成分]のすべて 第6版 ナチュラルメディシン・データベース日本対応版 p604‐605

Oboza P, Ogarek N, Wójtowicz M, Rhaiem TB, Olszanecka-Glinianowicz M, Kocełak P. Relationships between Premenstrual Syndrome (PMS) and Diet Composition, Dietary Patterns and Eating Behaviors. Nutrients. 2024 Jun 17;16(12):1911. doi: 10.3390/nu16121911. PMID: 38931266; PMCID: PMC11206370. - 白土なほ子,PMS,PMDD の診断と治療,昭和学士会誌(2017),vol77, No4,p360-366